| ANMC21会員都市が行う、先進的な取組を紹介していきます。

|

(1)FROM東京 もう迷わない、東京の歩き方~東京ユビキタス計画の実証実験2009~

東京都は、国土交通省と連携し、最先端のユビキタスID技術を活用して、観光振興や商業振興など、まちの魅力や活力を高めるとともに、誰でも安心してまち歩きを楽しむことができるユニバーサルデザインのまちづくりを目指し、2005年度から「東京ユビキタス計画」の実証実験に取組んでいます。

この取組を推進するため、東京都は、これまで上野・銀座などで実証実験を実施しました。専用の携帯情報端末を持って町を歩くと、地下通路を含めた、目的地までの道案内や今いる場所に関連した便利な情報(店舗・観光情報・歴史等)が自動的に提供されます。

2008年度は、新宿都庁展望室において、ユビキタスID技術を活用した観光案内のシステムを構築しました。併せて、新宿と銀座の2つの地区を行き来するという広がりを持った取組に踏み出しました。 実験最終日の2009年3月6日は、あいにくの雪混じりの強い雨が降る寒い日でしたが、実際に実験を体験することができましたので、そのレポートをいたします。

|

★ 最初に

今回は、実験用の携帯情報端末(UC)を借りて移動します。受付で渡されたのが専用端末とレシーバーの2つの機器です。

専用端末は、携帯電話を一回り大きくしたサイズで、大きな液晶画面と操作ボタンが下部に一つだけあるシンプルなつくりです。操作はタッチパネル方式となっており、直感的な操作が可能ですが、多くの選択項目がでてくると、違う選択肢を押してしまうこともあり、ある程度の慣れが必要でした。

レシーバーは、首から下げて使用し、付属のイヤホンは片耳につけます。装着したイメージは、ちょうど写真★のような姿となります。

|

受 付 |

タッチパネル方式の専用端末 |

★ 実際に装着した様子 |

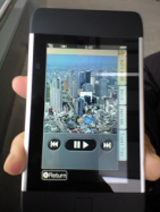

★ 都庁展望室

地上45階の展望室に上がりました。

天候がよければ、都心の高層ビル街や関東平野が一望できるのですが、この日はあいにくの雨(雪まじり)で窓の外は真っ白で何も見えない状態です。海外から来た観光客も、みながっかりした様子です。

・・・しかし この専用端末があれば、好天時の眺望を見ることができます!

(今回、近くに居た団体の方にこの専用端末の眺望を見せたところ、楽しそうに見ていました)

展望室は 東・西・南・北のそれぞれの方角をみることができますが、自分の立つ位置によって、自動的に目の前に見える(はずの)情報が送られてきます。

また、位置にかかわらず、180度のパノラマ展望サービスも楽しむことも可能です。

|

★ 都庁舎 ~ 丸ノ内線西新宿駅

今回の実験では、公共交通機関を利用した移動案内も一つのテーマになっています。

経路は、新宿(都庁)から、地下鉄を利用して、銀座まで移動するというもので、まず、地下通路を経由して、丸ノ内線西新宿駅に行くことになりました。

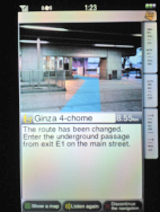

案内画面は、歩いている方向(正面)の3D写真、若しくは現在地が表示された地図表示の2通りが利用できます。通常時は、随時更新されていく写真(方向矢印付)を確認しながら進むほうがスムーズですが、時々周辺の地図を確認できると、現在地がわかって便利です。

また、歩きながら音声ガイドも同時に聞こえてきますので、慣れてくると画面を見ずに進むこともできます。

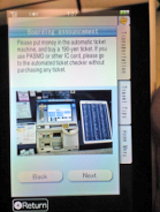

改札付近に来ますと、切符の購入方法についての情報サービスを利用できます。特に、日本がはじめての外国人にとっては、切符の購入もスムーズにでき、非常に親切なサービスです。

|

★ 西新宿駅 ~ 銀座四丁目

電車に乗っている間は、電波が届かないため、誘導案内はありませんが、専用端末内にあらかじめ保存してある情報サービスが利用できます。

電車を降りて、改札の方に向かいますと、また案内が再開しますので、それに従って、地上に出てきました。

外は変わらず雨が降っていました。本来は、銀座エリアでも、移動ナビや店舗情報のサービスが利用できるのですが、今回は天候不良のため中止。残念ながら「銀ブラ」はできませんでした。

|

銀座に到着 |

雨の銀座 |

★ 実験を終えて

帰りも無事、新宿都庁まで戻ってこられました。普段はなかなか利用しない経路でしたが、迷うことなく進むことができました。

今回は利用することはありませんでしたが、高齢者や障害者向けのバリアフリー情報やトイレや交番などの施設情報も提供されていますので、この専用端末さえあれば、誰もが安心してまち歩きを楽しめるサービスとなっています。

今後は、さらに面的な整備が進み、提供される情報が増えていきますと、さらに利便性が増えていくと思います。皆さんも、機会があれば、ぜひ参加してみてください。

|

| 2009年4月1日より、「都庁展望室観光案内サービス」を開始しました! |

東京都では、「東京ユビキタス計画2009」実証実験(2月10日から3月6日まで)において使用したシステムを活用し、2009年4月1日より、「都庁展望室観光案内サービス」を開始しました。都庁にお越しの際は是非ご利用ください。

|

1 サービス提供エリア

都庁展望室(北塔、南塔)及び携帯情報端末の貸出・返却場所(東京観光情報センター内)周辺

2 サービス内容

都庁展望室(北塔、南塔)で、携帯情報端末を持って窓の前に立つと、窓の上に設置した赤外線マーカから発信される場所コードを読み取り、その窓から見える景色やランドマークについての情報が音声や画像で提供されます。また、都政情報等も提供します。

|

|

※携帯情報端末による情報提供は、日本語、英語、中国語(簡体字、繁体字)、ハングルの4言語5種類で行います。

|

| 次に、実験に参加した、台北市政府の方からの寄稿をご紹介します。 |

Column 「東京ユビキタス計画」に啓発された「2010台北国際花博覧会」

台北市政府研究発展評価委員会 研究員 刑斯坦さん

刑研究員 |

私はアジア大都市ネットワーク21の第1回「行政運営ワークショップ」に参加するため、東京を訪れた際、たまたま、都市整備局のユビキタス実験担当(当時)にご案内をいただき、銀座のユビキタス実験を体験することができました。多言語対応に加え、最も感心したことはバリアフリールートの探索を提供して、全ての使用者が快適かつ安全・安心に移動することができる点です。すなわち、身体的状況・年齢・言語等を問わず、「いつでも、どこでも、だれでも」移動等に関する情報を入手することが可能となるのです。

さて、「2010台北国際花博覧会」がいよいよ来年台北で開催されます。(開催期間2010年11月から2011年4月まで予定)これは、台湾が初めて正式に国際的承認(国際園芸家協会AIPH)を得て実施するA2B1級の博覧会です。

|

| 会場の面積は、圓山公園エリア・美術公園エリア・新生公園エリア・大佳河濱公園エリア等を含み、計91.8ヘクタールに達します。この開催により国内外の観光客約600万人の来場が推定され、台北の観光産業の発展と台湾の花産業の成長を促進し、さらに国際的イメージアップにつながるなど、内外への大きな効果が予想されるため、台北市政府は全力を挙げて進めています。

|

2010年台北国際花博覧会イメージ

そこで、「東京ユビキタス計画」の経験や設備を着実に導入して活用すれば、博覧会の目玉になるばかりでなく、会場管理がスムーズとなり、運営の成功に一役買うと思います。

新幹線の導入は台湾の交通機関に大きな変化をもたらし、南北の地理的な距離を大幅に短縮させ、地域の結びつきを強めました。アジア大都市ネットワーク21の研修事業(行政運営ワークショップ)をきっかけとして、「東京銀座ユビキタス実験」の体験例が「2010台北国際花博覧会」の会場管理に非常に参考になりました。これからもアジアの会員各都市の努力で、交流効果を拡大させ、もっとたくさんの素晴らしい成果をお互いにシェアし、海外で開花させられるよう期待しています。

|

(2)FROMジャカルタ ~緑のジャカルタを走る!国際10K大会~

スポーツの振興は市民の健康の増進や観光振興のためにとても重要です。ジャカルタ特別市では、2004年から「国際10K大会」というスポーツイベントを開催しています。

「国際10K大会」とは、市民参加型の10kmのロードレースで、今年は6/21(日)に開催されました。

テーマは「緑のジャカルタを走る」。姉妹友好都市である東京都からは国際エリートカテゴリーで、女子の

尾崎朱美選手、男子の丸山敬三選手の2名が招待されました。

大統領官邸前にあるジャカルタ中心部のシンボル、独立記念塔(モナス)をスタートし、市内のメインストリートを往復する、市民にも人気のコースです。

|

ファウジ・ボォ知事のあいさつ

|

左から尾崎選手、選手団アテンド、松井副参事、ジャカルタ政府職員ノヴァリスカさんとイカさん、丸山選手

|

大会は午前6時半からスタート。早朝5時半。まだ暗い朝焼け空のもと、続々と選手がモナス付近に到着。ファウジ・ボォ知事のあいさつの後、一斉にスタートです!

およそ30分後、最初にゴールをしたのはケニアからの男子国際エリート選手。女子のトップもケニアからの国際エリート選手でした。東京からの招待選手は、女子の尾崎選手が初参加で2位の栄冠を獲得し、同じく男子では、丸山選手が8位に食い込み健闘をしました。

|

スタート直後の様子。一般ランナーは緑の公式Tシャツを着用します。

|

| 今回の大会で選手に随行をした、東京都の松井副参事によるインタビューをお届けします。 |

Interview 大会に参加した国際エリートカテゴリーランナー 尾崎選手・丸山選手

ゴール直後の様子。左から、丸山選手、松井副参事、現地JICAスタッフ山口さん、尾崎選手 |

—最初にジャカルタの印象について伺います。

(丸山選手) とにかく初めてジャカルタに来ることができて、すべてが新鮮に感じました。特に、大会前日のウォームアップをした時ですが、日本と比べて湿度が高く赤道が近いことが原因だと思いますが、肺に吸い込む空気の重さを感じました。

(尾崎選手) インドネシア自体が初めての訪問で、赤道の近い熱帯気候の国というイメージを持っていました。スハルトハッタ空港から市の中心部へ向かうにつれて、東京と同じような高層ビルが並ぶアジアの大都市を目の当たりにして当初のイメージとは違い大変驚きました。

|

|

—スポーツへのジャカルタ市民の関心についてどう感じましたか。 |

(尾崎選手) ホテルの目の前にあるスタジアム外周を利用してウォームアップを行いました。ジョギング、バドミントン、サッカーなどに親しむ大勢の市民を見かけ、市民のスポーツへの関心の高さを感じました。

(丸山選手) ちょうどこのスタジアムの周りには、野球場、射撃場、ゴルフ練習場、バドミントンコートなど多くの施設があり、スポーツコンプレックスを形成しています。私たちの滞在中も、世界バドミントン連盟が主催するインドネシアオープンが開催されていました。

また、7月にはインドネシア代表とマンチェスターユナイテッドによるサッカー国際親善試合が開催されるそうです。

|

|

—「2009ジャカルタ国際10K大会」についての率直な感想をお聞きします。 |

(尾崎選手) 大会前のテクニカルミーティングでも細かな質問をさせていただきましたが、ジャカルタ市政府、インドネシア陸上競技連盟の方々に丁寧にお答えいただき、インドネシア人の懐の深い温かさを感じました。

4万人もの大勢のランナーが走るのに大きな混乱もなく、こうした点は大会オフィシャルの皆様がしっかり様々な面を支えているのだなと思いました。

レース自体は、スタートから3キロ地点を過ぎたあたりからほぼペースが固まりゴールまでそのままのペースで走った感じです。自分としては納得できるレースだったと思います。

(丸山選手) レース直前にスタート地点のモナス広場でウォームアップを行っている時も、市民がサッカーやバドミントンを楽しんでいて、お祭り騒ぎのなかでレースがスタートしました。

スタート直後は、大会の出場経験のある選手たちが一群となってお互いを牽制していましたが、3キロ地点を過ぎたあたりから一群が崩れ始め、ケニアのコリエ選手が抜け出しました。

少し驚いたのが、午前6時30分スタートが2分ほど繰り上がってスタート号砲が鳴ったことです。今まで経験したレースでは若干遅れることはあっても、早くなることはなかったのです。

|

|

—最後に一言お願いします。 |

(丸山選手) ケニアの選手たちの東京マラソンへの関心が非常に高かったことが印象に残りました。できればまたこの大会に参加したいと思います。また、大会関係者の皆様に深く御礼申し上げます。

(尾崎選手) これまでも海外のレースには何度か出場していますが、今回は、色々な意味でまた違った経験をすることができ大変勉強になり、今後の競技生活にプラスになりました。大会関係者の皆様に感謝しています。

|

| 爽やかな風を感じる本レース。みなさまも、次回、参加なさってはいかがでしょうか。 |