| ANMC21会員都市が行う、先進的な取組を紹介していきます。

|

(1)FROMソウル

~「世界大都市気候先導グループ(C40)会議」とソウル市の地球温暖化対応施策~

今回は、本年5月に開催された「世界大都市気候先導グループ(C40)会議」について、開催都市であるソウル市からご報告します。

|

★ C40とは

近年、地球温暖化が年々加速しており、平均気温の上昇や海面水位の上昇などにより、猛暑、渇水、洪水、感染症の拡大や食糧危機など、世界的規模で生態系や人間社会への影響を与えています。5~6年のうちに思い切った手を打たなければ、人類にとって破局的な事態を招きかねません。

C40とは、世界五大陸の40大都市で構成する、世界大都市気候先導グループ(The Large Cities Climate Leadership Group)のことで、国際的、国家的努力とは別に、都市レベルの気候変動への取り組みが必要であるという認識の下、世界の各大都市が自発的に設立した協議体です。2005年に、ロンドン市長の提案により、温室効果ガスの排出削減に取り組む18の大都市からなるネットワークとしてスタートし、2007年にはニューヨークで51の大都市が集まって第2回会議を開催、本年5月には、ソウル市で第3回目の国際会議を開催しました。

|

★ ソウル会議開催の意義

ソウル市は2006年にC40気候リーダーシップ・グループの会員都市となり、ニューヨークで開かれた第2回の会議で第3回の会議をソウルで開くことが決まりました。今回のソウル会議は、世界41ヶ国の80余りの都市の市長級などおよそ1,040名が出席し、歴代の最大規模の会議になりました。マスコミの取材競争も激しく、気候変化がグローバルイシューであることを実感させました。特に開幕式には、ビル・クリントン元大統領がキーノートスピーカーとして出席し、世界の各都市政府が気候変動に積極的に先導に立ってもらうことをお願いしました。

今回の会議では、「都市の気候変化対応成果と課題」をテーマに、「気候変化と経済危機」「低炭素政策方向」など7つの本会議と23の分科会を行いました。

なお、会議期間中は、COEX(韓国総合展示場)で三星物産、現代自動車、ハニーウェルなどのグリーン産業におけるグローバル先導企業が多数参加する気候変化博覧会を開催し、参加都市に気候変化関連の先端技術と情報とを提供しました。

その他にも、今回のソウル会議では、参加都市間の実質的な交流・協力を深めていくために、気候変化関連の最新施策と模範的な事例などを交換するためのMOU(覚書)を締結するなど、相互包括的な協力関係に大きく寄与しました。

最終日に採択された「ソウル宣言」では、温暖化ガス排出量の多い都市への環境指針などがまとめられたほか、低炭素化を目指すことを各都市共同の目標とすることが採択されました。

ソウル会議では、呉世勲ソウル市長が、2020年までに再生可能なエネルギーの比率を20%に拡大するとのソウル市の目標を紹介し、代表的な気候変動対応政策として建物のエネルギー合理化事業、自転車専用道路の設置、漢江の川辺の緑地を拡充する漢江ルネッサンスなどの事業を紹介しました。

|

★ ソウル市における地球温暖化対策の取り組み

ソウル市では、すでに2007年ソウル親環境エネルギー宣言を通じて2020年までに温室効果ガスを25%に削減するというビジョンを提示しています。また、「親環境建築基準」を発表するなど、実質的な努力を続けています。

また、この1年余りでソウルの大気中のほこりが10%以上減少したことをアピールしたほか、市内バス約7600台のうち6000台余りを環境に配慮した圧縮天然ガス(CNG)バスで代替し、来年中に100%交替を完了する計画などについて説明しました。

|

★ 自転車専用道路の造成事業について

ソウル市では、2014年までに総距離400キロメートルの自転車道路を設置しソウル市内を結ぶ事業に取り組んでいます。現在ソウル市では自動車だけを主な通勤手段としている都市は、気候変化と交通渋滞の問題に対応できないとの判断の下で、自転車で通勤ができる都市にするために努力しています。自転車道路の整備は、環境にやさしいとともに、交通渋滞の解消にも結びつくことが期待されます。

|

| このような具体的な環境政策を推進し、ソウル市は、環境先進都市として、地球温暖化の防止に積極的に取り組んでいきます。 |

(2)FROM東京 ~ 下水道汚泥の資源化への取り組み ~

東京都では、下水汚泥の減量化及び資源化の推進が喫緊の課題となっています。

下水道局では、2007年11月から、東部汚泥処理プラントで「汚泥炭化事業」を開始しています。

この事業は、下水処理の際に発生する汚泥から炭化物を製造し、火力発電所で使用する石炭の代替燃料として利用するという、日本でも初めての取組みです。

今回は、都が取り組んでいる汚泥炭化事業を紹介します。

|

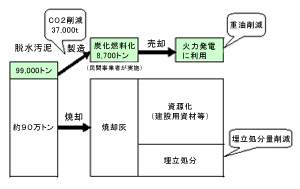

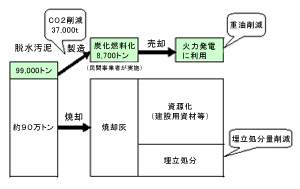

★ 事業のスキーム

東京都は、年間99,000tの脱水汚泥を20年間にわたり事業者に供給、炭化物の製造を委託します。

事業者は、製造した約8,700tの炭化物を都から買い取り、電力会社に販売します。電力会社は、火力発電所で使用する石炭に炭化物を混合して発電します。

|

事業スキーム |

★ 資源化の推進

東京都では以前から脱水汚泥を全量焼却した上で焼却灰をセメント原料や建設用資材へ活用するなどの資源化を行ってきました。2007年度における資源化率は約65%となっています。

事業者に供給する年間99,000tの脱水汚泥は、東京都区部全体で1年間に発生量する脱水汚泥の約1割に相当し、資源化のさらなる推進に貢献しています。

|

★ 温暖効果ガス削減への貢献

汚泥焼却の過程で排出される温室効果ガスの量は、下水道事業全体の約4割を占めています。炭化物の製造過程では、従来の汚泥焼却処理に比べて、約8割の温室効果ガスの削減を実現します。

これは、従来の汚泥焼却に比べると、年間37,000tものCO2削減効果があります。

|

★ バイオマス燃料による発電効果

火力発電所で使用される炭化物による発電量は、約2,000軒の一般家庭が年間に使用する電力エネルギーに相当します。

京都議定書では、バイオマス燃料から出る二酸化炭素は温室効果ガスの排出量としてカウントされないこととなっており、火力発電所における温室効果ガス排出量の削減に寄与します。

本事業は、今後も引き続き、下水汚泥の資源化を進めるとともに、温室効果ガスの削減によって地球温暖化防止に貢献することが期待されています。

|

東部汚泥処理プラント |